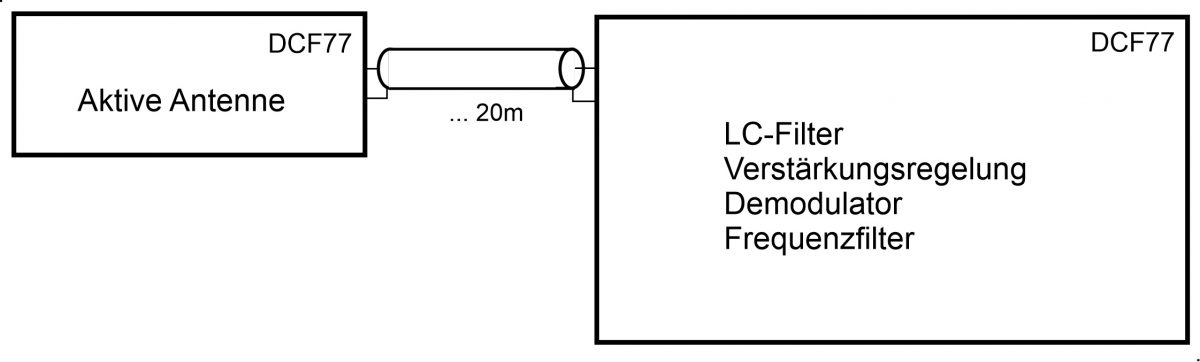

Für einen Labor-Versuch zum Messen von Zeiten und Frequenzen wurde ein Empfänger-Gerät entwickelt, das die Trägerfrequenz 77500 Hz und die aufmodulierten Sekundenpulse des Zeitzeichensenders DCF77 empfängt und sichtbar macht. Weil sich der Aufbau in einer eher stark gestörten Umgebung befindet, wurde eine abgesetzte (remote) aktive Antenne eingesetzt.

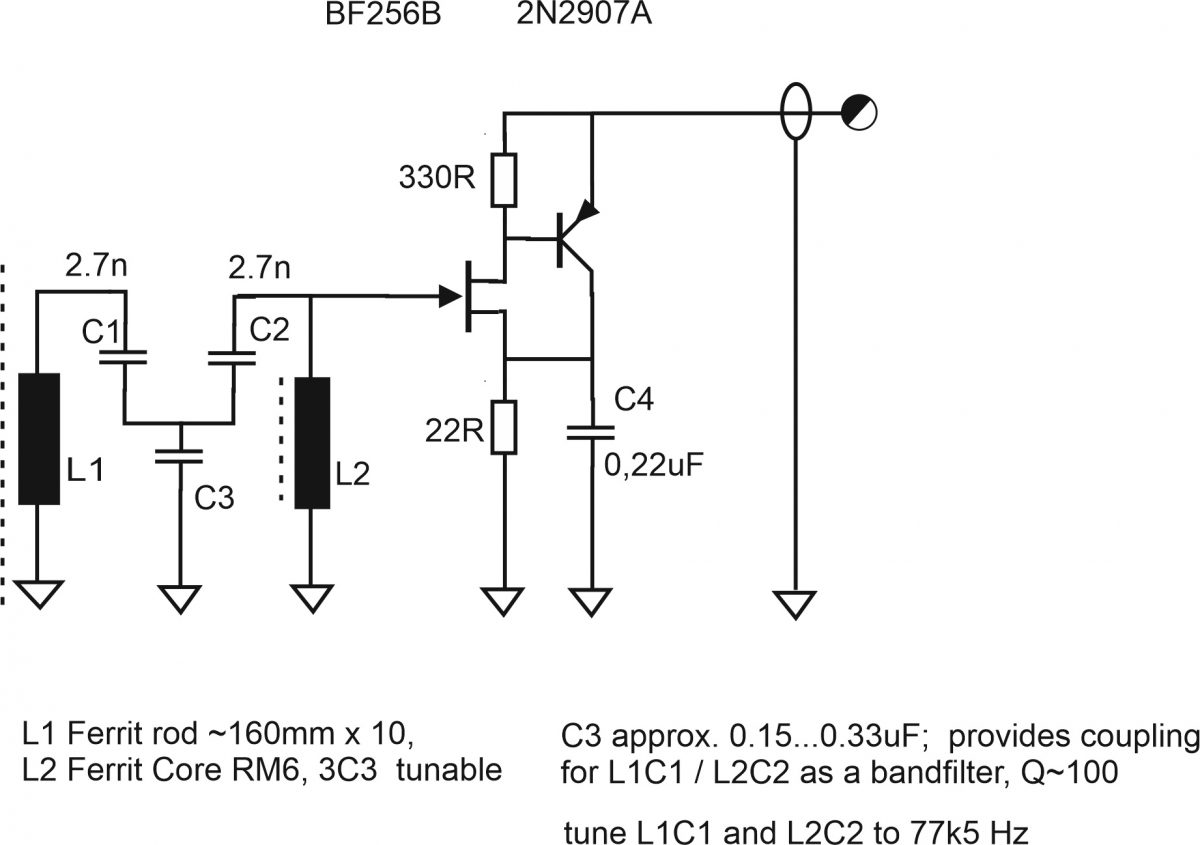

Für die Auswertung von Träger und Pulsen wird eine Empfänger-Bandbreite von einigen 10 Hz benötigt, daher kam ein Filterquarz nicht in Frage. Um dennoch die Störungen am Eingang der ersten Stufe gering zu halten, wurde die Ferritantenne auf einem 180 x 10 mm Stab um einen weiteren Schwingkreis zu einem Bandfilter erweitert. Dabei wird ein Ferritschalenkern (mit Luftspalt (AL=400) mit einstellbarem Stiftkern) verwendet

Mit dem niedrigen Ausgangswiderstand ist die Stufe einigermaßen gut an die Leitungsimpedanz angepasst, so dass Leitungslängen von 10-20m möglich sind, um das Antennenmodul an einem Platz mit geringen Störungen anzubringen und auszurichten.

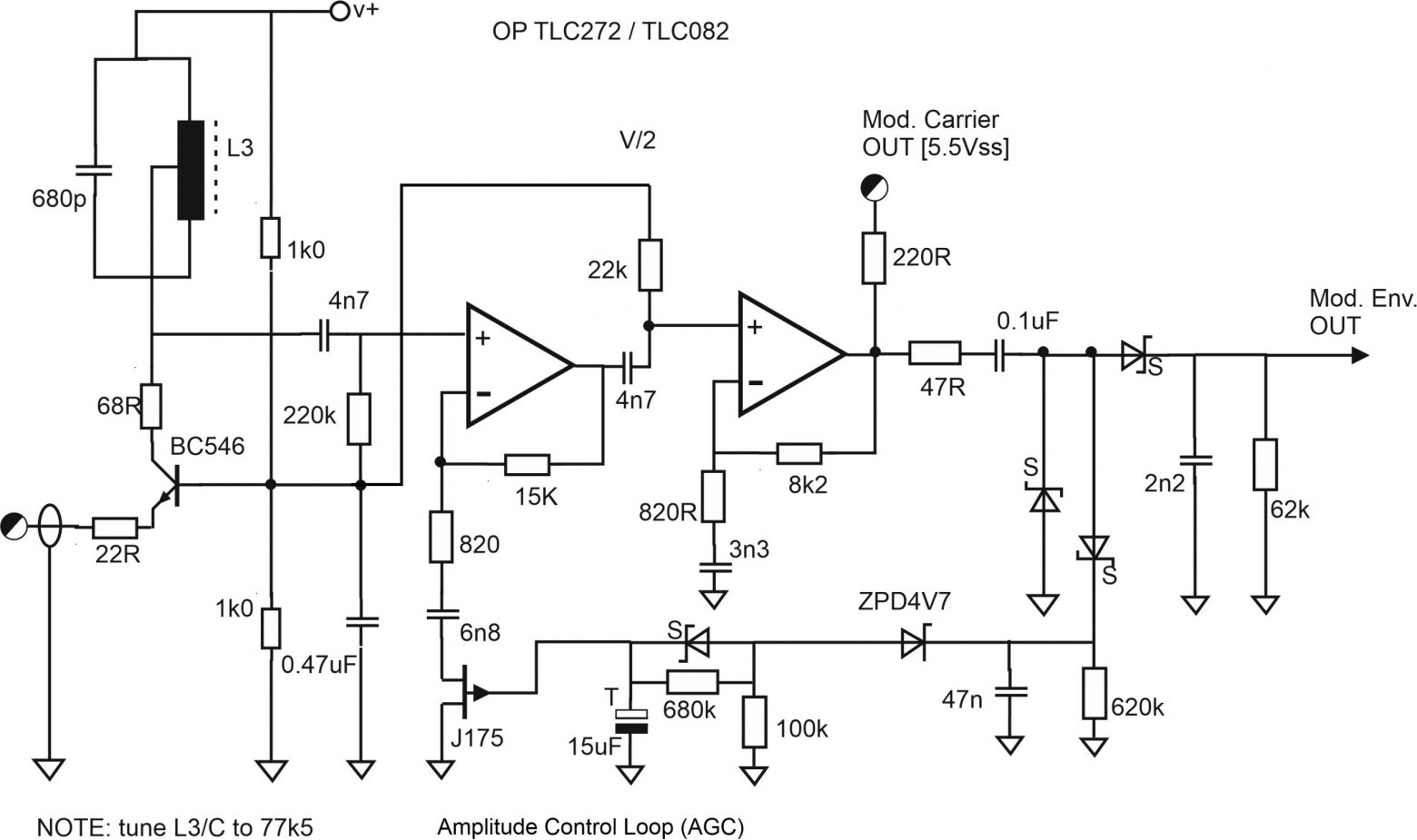

In dem Messgerät selbst ist die erste Stufe ebenfalls abgestimmt, einmal um die Weitabselektion zu verbessern, aber auch eventuelle eingekoppelte Störungen aus dem Anschlusskabel herauszufiltern. Der Eingangstransistor BC546 arbeitet hier in Basis-Schaltung und sorgt damit für einen geeigneten Abschluss der Übertragungsleitung. Um die Kurvenform des DCF77-Signals erkennen und beurteilen zu können, muss mit einer Amplitudenregelung die Einhaltung des linearen Verstärkerbereichs sichergestellt werden. Dazu werden 2 OP-Verstärker und ein p-Kanal-FET eingesetzt.

Etwa 400 km vom Sendeort des DCF77 entfernt ist bei Aufstellung der aktiven Antenne an einem einigermaßen günstigen Ort in oder an einem Gebäude ein optisch sauberes moduliertes Signal mod. Carrier OUT mit 5.5 Vss erkennbar. Am Ausgang mod. Envelope OUT ist das gleichgerichtete Signal, die Hüllkurve mit den Sekundenpulsen, anzusehen.

DCF77-Funkuhren verwenden als Filter meistens einen 77kHz-Quarz mit sehr geringer Bandbreite. Das ist für eine „irgendwie“ Signalerkennung bei starken Störungen gut, verzerrt aber die Pulsform des Sendersignal ganz extrem. Für die Erkennung der 100/25% Pulsform braucht es eine Bandbreite von ca. 10 Hz.

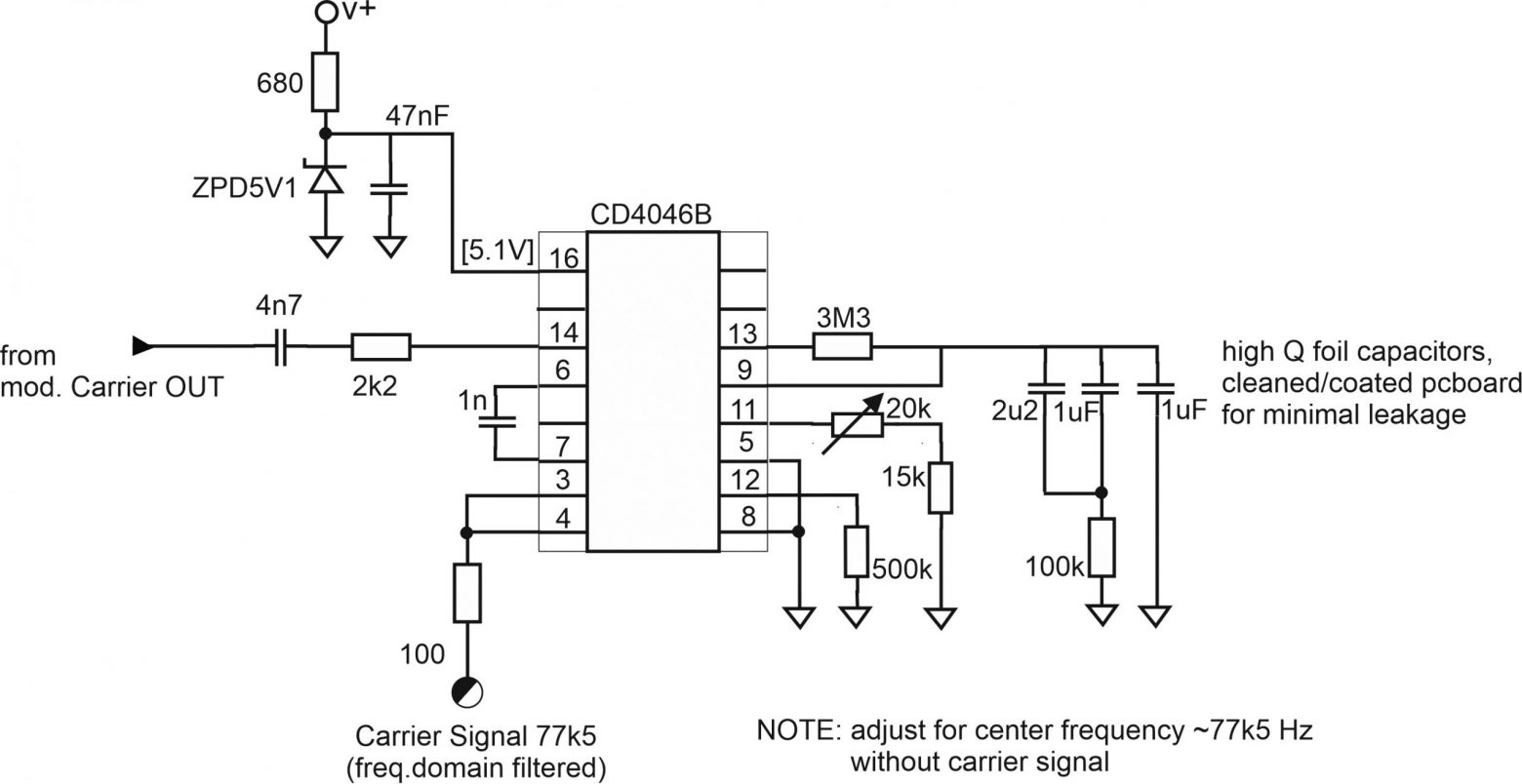

Neben der Übertragung der codierten Zeitinformation ist auch die Trägerfrequenz selbst von Interesse, wird sie doch von der PTB in Braunschweig hochpräzise nachgeregelt und kann deswegen als Referenzfrequenz zum Kalibrieren von Zählern und Sendern verwendet werden. Bei genauer Betrachtung hat das auch seine Tücken. Einmal schwankt die Wellenausbreitung des Senders über den Verlauf eines Tages, so dass aus eine Grund-Toleranz von d=10E-13 nur etwa 10E-10 übrigbleiben.

Das Sendersignal wird für die Pulsübertragung von 100% auf etwa 20% abgesenkt. Damit ist immer ein Teil der Trägerfrequenz 77500 vorhanden und kann verwendet werden. Der Komparator, der aus dem Sinussignal ein zählbares Rechtecksignal formt, hat als Eingang mal ein großes, mal ein kleines Signal. Zusammen mit der Hysterese führt das oft zu Phasensprüngen, die je nach Messzeit das Ergebnis verfälschen können. Störimpulse sind hier natürlich gar nicht vorgesehen.

Mit einer PLL-Schaltung, einem Mittelwert-Phasendetector und mit langer Regelzeit kann man ein Frequenzsignal bereitstellen, das einen Mittelwert der erkannten Frequenz ausgibt und damit kurzfristige Störungen und Phasensprünge herausgefiltert hat.

Eine solche Schaltung wirkt wie ein Tiefpassfilter im Frequenzbereich. Bei noch höheren Anforderungen könnte man statt des CMOS-Oszillators einen Quarzoszillator hoher Güte aufbauen, der über Kapazitätsdioden nachgeregelt wird. In jedem Fall muss für ein DCF77-Eingangssignal mit sehr geringen Störungen gesorgt werden, wenn man gute Ergebnisse bei der Frequenzmessung erreichen will.